|

| 阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题 |

| 作者 |

思想家的深刻与艺术家的深刻 思想家的深刻与艺术家的深刻 |

|

芦笛

[博客]

[个人文集]

论坛管理员

.gif)

加入时间: 2004/02/14

文章: 31806

经验值: 519243

|

|

|

作者:芦笛 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org

思想家的深刻与艺术家的深刻

芦笛

老明这家伙成心破坏我的十年砍柴计划,不过也是我惹出来的。与这家伙好歹有十年以上的网谊了吧,不拜覆十分无礼,何况可以趁机调笑一番,又何乐不为?网谊之所以难得,在于可以互相尽情嘲笑挖苦而又不至于翻脸的网友实在不多。前段翻阅《寒山小径》旧帖,看到东风压倒西风、老杜、南京老右、插言、然然、小爱、小熊和我一干人互相挖苦讽刺的旧帖,沉浸在当年的温馨中,不由得心中百味杂陈,怅然久之。唉!

“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”,还是来说正经的吧,附带抓住老明这最后一个可以乱开玩笑而不必担心翻脸的网友痛加奚落,最后享受一把上网之乐。

首先是“手脖子”的公案,人家吴耐已挺身出来作证,他们那嘎达的方言就是这么说的。你能把那儿的人统统打成文盲或是开除出中国国籍么?你愣要借此和我“掰脖子”,我敬谢不敏,有个基佬余大郎作棒打不散、死乞白赖的唯一合法情人已经够我喝一壶了,怎敢再去沾花惹草? “芦黄叔”可是早就成惊弓之鸟了。

其次,本大瘟嚎并没有错过你那篇“文艺评论”的要点,我早就看出你想说什么了。不过觉得你仍然是“讲政治”那套,这才轻薄嘲笑了一番。

其实网友已经说了,“在工人阶级内部,没有根本的利害冲突,没有必要一定要分裂为势不两立的两大派组织”,你我之间并无根本区别。你之所谓我俩的“表面上的冲突”,是因为你虽是擅作情词艳曲的大才子,本质上仍是个数理干面包,又受党的熏陶太深(虽然我不知道你是否如我那般熟悉《讲话》),因而总是要以政治眼光去评价艺术作品,误把“艺术家的深刻表现力”当成了“作品的思想性”。

你我之间的又一“表面冲突”,是你喜欢批驳自己。例如这段话:

“在中外文学史上, 几乎凡能得以流传的伟大作品, 无一不具有深刻的思想性。歌德, 雨果, 托尔斯泰和鲁迅不必说了, 就算是巴尔扎克与莎士比亚, 其作品对人性的揭示和刻划也绝对不逊于文艺复兴时期的任何所谓思想家。 从这个角度来看, 思想性几乎就是文学的生命, 就象语言其实是文学的灵魂那样。 举例来说, 车尔尼雪夫斯基应该算作一个伟大的思想家了吧, 但他的作品《怎么办》与《安娜卡列妮娜》比较起来, 简直就判若云泥。 而同样作为情色文学, 《金瓶梅》与《肉蒲团》之所以有天壤之别, 其根源就正在于思想性的有无。”

在此,你用车尼尔雪夫斯基那“伟大的思想家”的文学作品的失败,去证明“伟大作品必须具有思想性”,这不是痛驳自己么?笑死我了!老车作为所谓“思想家”,总该比托尔斯泰更“称头”吧(这是川话,拜托勿要把全体四川人民打成文盲哉)?可他的《怎么办》怎么就比不过《安娜》呢?或者,你的意思是说,那是车尔尼雪夫斯基的思想没有托尔斯泰的深刻?那他总比屠格涅夫与契诃夫的思想深刻吧?托尔斯泰好歹还有一套“非暴力消极抵抗”的理论,据说影响了圣雄甘地,请问屠格涅夫与契诃夫有何说得出来的思想啊?难道他们在俄国思想史的名头赶得上车氏?那他们的作品是不是就不如根本无法卒读的《怎么办》啊?

我知道,你马上就要说,那是老车的语言功夫比不上托、屠、契等人,因为“语言其实是文学的灵魂”,可你看的难道不是中译本,而是原著?既是中译本,还有什么鸟的语言问题?人家都说巴尔扎克的法文很差,你能从傅雷的译作中看出来么?

其实,你举出车氏这个例子来再好不过,盖他与托尔斯泰有点像,两人都是“文学家”与“思想家”的杂交体,只是杂交比例不同,车尔尼雪夫斯基的“思想家”的成份远高于“文学家”,因此是个极为蹩脚的文学家。而托尔斯泰的个人悲剧我已经在楼下的跟帖里说了,就是他先天带了思想家的基因,反而妨碍了艺术家的才能得到充足发挥。在俄罗斯文学史上,屠格涅夫与托尔斯泰齐名,两人为一时瑜亮,互不服气。在我看来,老托的艺术家天资远高于老屠,之所以最后成了难分高下,完全是因为他的思想家的基因要顽固地表现自己,因而连累了他的艺术家本能未能得到充足发挥。

你举的《红楼梦》与《金瓶梅》也正好痛痛地砸了你自己的脚(批驳自己似是你的独家功夫),据说后者不如前者,就是因为作品的思想性的高下使然。那你能不能给咱们说说该怎么领略欣赏这两者的思想性? 《红楼梦》的主题不就是那《好了歌》么?请问哪一章不是在诉说这主题?这思想又有何高明之处?那不是从庄子唱下来足足唱了两千年、已经唱到滑牙的陈词滥调么?

所以老明啊,我说你是干面包,一点都没冤枉你,盖你到现在好像也没弄明白艺术与科学的根本区别。须知思维有两种不同方式,一是形象思维,一是抽象思维,一般人所说所谓“思想”,只能来自于后者,决不能来自于前者。而艺术家的才华高低,指的是形象思维能力而不是抽象思维能力。

不过这也不能怪你,连余杰那所谓的“专业人士”都不懂这最起码的常识,这才会把“中文缺乏逻辑性”当成了中国缺少文学杰作的原因之一。您说这人咋会如此之白?竟然连文学创作与逻辑思维毫不搭界都不知道!

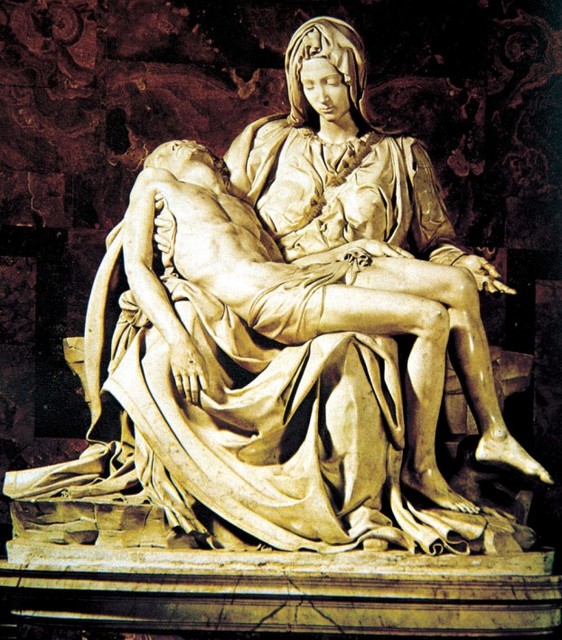

其实,文学艺术是艺术,鉴定它的标准只能是艺术标准,不能莫名其妙地拉扯进理性思维那套来。只有我党那政治动物,才会不管什么艺术作品,哪怕是静物写生、风景画乃至器乐曲,都要莫名其妙地加上什么“思想性”,真真滑天下之大稽——列维坦的风景画有什么鸟的思想性?断臂维纳斯涅?文艺复兴三杰的作品的主题思想无一不是基督教思想,然而我辈无论是怀疑论者、异教徒还是无神论者,在看到米开朗基罗的《圣殇》时,有谁不会备受心灵震撼,目夺神摇,如醉如痴?

我不知道党妈妈是如何教大家解读这雕塑作品的,盖我对美术感兴趣时,已经是文革时代了,其时只有《收租院》。我虽在千辛万苦找来的文革前出的小册子里见到过该塑像的拙劣照片,但它并未附上正确的意识形态解读(或许有,但我记不得了)。如果要让老明来解释那雕塑的“思想性”,恐怕只能说“它暴露了教会对人性的压抑,以人的主题取代神的主题,冲破了教会的僵死桎梏”吧?这就是那杰作永久艺术魅力的全部来由?我辈并未感受过中世纪的黑暗,人的主题早就取代了神的主题,为何还会深受感动不能自已涅?

当然,不容否认,文艺复兴的伟大意义,也就在于它从神的重轭下把人解放出来,理顺了“人”与“神”、“大地”与“天空”的位置,把大地放到了earthy的实在位置上,让“轻清者上浮而为天”,再不要来干预人间俗事、禁锢人的心灵。喜欢对艺术品作政审的同志当然有权作如是观,但不能把这当成“普世价值观”,作为衡量艺术作品的主要的乃至唯一的标准。

窃以为,成功的艺术作品的魅力,恰在于它可以从多角度去作诠释,让读者看出作者的主观表现意图之外的启示。

《红楼梦》就是最好的例子,曹雪芹想诉说的,无非是没落世家子弟的幻灭与伤感,但他天生的艺术家才能使得他写出了《红楼梦》那种可以任人解读发挥乃至再创造的杰作,于是许世友看见“吊膀子”;毛泽东看到了“阶级斗争”,把“贾不假,白玉为堂金作马”那“护官符”看作解读全书的总纲;李希凡、蓝翎看到“反封建主义”的个性解放与自由恋爱,而我等凡夫俗子则看到了传统社会中不同等级的人物的野心、抱负以及各自的烦恼的传神写照,等等,等等。但现代读者无论作哪一种解读,都与作者的主观创作意图毫不相干,都绝不是他想诉说、想表现的东西,有趣的是,所有作不同诠释的人都能从该书中找出依据,说得头头是道,振振有词。

莫言的作品又何尝不如此?在他的作品中,不同视角、不同阅历的人可以看出不同的意蕴来:道学家看见野兽式的性爱;慈善家看到无从耐受的血腥与残忍;“爱国主义者”与“民粹主义者”看到对祖国以及对贫下中农的丑化;伪装为“异议人士”的毛共余孽看到“巧妙歌颂计划生育制度”;而对中国基层社会以及近现代历史有所了解的人如老明者则看到了中国在近现代发生的社会大倒退……您能说莫言真是“以文载道”,想通过他的作品让您感受到这些么?笑话!他不过是一个天分极高、深受作家本能煎熬,身不由己地去把他眼中的真实生活写下来的“神灵附体的巫师”罢了。您要把您的阅读心得告诉他,只怕他要骇而却走。

又如张艺谋早期的作品我都相当喜欢。在为人丑诋的《大红灯笼高高挂》中,我看到的不是妻妾之间争风吃醋,而是那个权势社会的狰狞缩影。那二姨太(序数记不得了)之阴险狠毒,让我想起了当年班上的团支书。 《菊豆》结尾,杨天白杀死了生父杨天青,让我为几千年来的赫赫“道统”不寒而栗。这些感受恐怕一般读者都不会有,恐怕也不是作者的创作意图。我更不能声称唯有我的感悟才是正解或通解。然而这恰是那些作品的成功所在——是它们而不是其他作品使得我获得了这些艺术享受,说明作者有既超越于侪辈也能超出自己主观意图的创造能力。

这就是艺术作品的所谓“深度”,就是它可以令人一代代把玩不倦的秘诀何在,也就是老明误当成“作品的思想性”的东西。其实我已经在跟帖中说了,使得作品永垂不朽的,不是作者的思维能力,而是他的敏锐的感受力与活泼泼的创造力决定的深刻的艺术再现力。

把这种艺术上的深刻误当成思想上的深刻,是国人中常见的毛病。我早就在旧作中指出,鲁迅之“深刻”,体现的是他的讽刺作品的艺术魅力之隽永,并不是思想家的深刻。鲁迅那毫无思想的文学家之所以欺世盗名,冒充了一世纪的“思想家”,就是因为许多国人分不清这两者。

实际上,思想家的深刻与艺术家的深刻完全是两回事,前者是有限的,清晰的(除非是东方“思想家”),准确的,而后者是无穷的,模糊的,多岐的。

所谓“有限”是说,不管思想家的思想有多复杂艰深,具有一定天资的读者总可以得出明确无误的理解。理解之后,阅读也就结束了,读者的智力活动类似于阅读理工科书籍。谁也不会抱着一本微积分教程攻读终生,掌握之后必然束之高阁。而艺术作品则完全不同,一部《离骚》,可以让您从青少年时代一直吟哦到垂垂老矣,在每个年龄段都能咂摸出不同的滋味来。这就是艺术作品的“无穷性”,它之所以无穷,是因为读者在每次阅读时,都借作品之酒杯,浇自家之块垒,参加到作品的又一次再创作中去。换言之:成功的艺术作品必须留足让读者参与再创作的空间。

要做到这一点,艺术作品就决不能如文盲余杰或是干面包易明教授主张的那样“思想先行”。企图讲述某种思想的作品必然是作了艺术包装的论文,无论其思想多深刻,都是有限的,禁不住反复挖掘与体味。

我的《当中国取代美国成了龙头老大——公元二零九三年大事记》就是这种艺术化了的政论。承蒙老明子抬举,将那速写(sketch)当成了文学作品,令我这不识抬举的人啼笑皆非——那怎么能算文学作品?我写作之先就已经有个准备灌输给读者的明确思想,写作之时不过是把我那担忧用情节敷衍成文而已。那种一眼到底的宣传品能有什么鸟的艺术价值?有谁会看不懂它,会如同对《红楼梦》、《蛙》、《菊豆》一般,咂摸出各式各样甚至截然相反的感觉来?

艺术作品要具有这种可容不同时代的读者往里面添加主观心得的空间,其先决条件很多。其中最主要的,我看是作者的敏锐准确的观察力与充沛的再现创造力。作为敏锐的观察家与逼真的描绘者,他塑造的一系列人物形象,必须在虚构的生活中展现了深刻的永恒的人性冲突。这其实是个感性而不是理性的过程,是一种类似神灵附体的巫师作法的本能行为,其成功与否完全取决于作者的天赋,与他本人的见识、境界等等毫无关系。如同画家作画一般,他只会本能地觉得那么描绘比较美。至于原理何在,他其实是讲不出来的。只有完全彻底的外行,才会拿自己的本行经验去套艺术创作,以为那是写政论或科研文字一般的理性过程。

这道理我懒得再说了,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,建议诸位干面包自己去写上两篇小说再来这儿强辩。

另一个主要因素也同样取决于作者的天赋,那就是编故事的规模能力。老芦也能编故事,但虚构的角色不能太多,事件不能太纷繁,时间跨度不能太长,场面不能太大,否则我就无法把它们织成严密的故事,展开耐人寻味的冲突。老马的“本数”论虽然可笑,但这家伙的特点是大量的歪理之中仍有星点见识。曹雪芹其实也缺乏这种编织宏大故事的虚构能力,而这决定了他大概只能在世界文学史上列为二流的顶尖作家罢。

编千头万绪、规模宏大的故事,与主持一个同样是千头万绪的大型技术工程本质完全不同。我相信自己有本事去主持航天飞机上天那种浩大工程,但绝无才气去写出《战争与和平》、《静静的顿河》那种宏伟的史诗。两者需要的才能完全不一样,前者需要的是有条不紊的全面的组织、安排与照应能力,而后者需要的则是规模浩大的文学想像力。这种想像力越宏大,写出来的作品也就越可能变成“横看成岭侧成峰”的史诗作品,留给读者创作发挥的空间也就越充分。

使得作品具有永久或起码是长期的艺术魅力的另一个因素,大概应该是含蓄。据说莫泊桑还在作文学青年时,曾去请教过福楼拜,后者对他附耳低言道:“不要说出来。”而莫泊桑也就心领神会,果然成了第一流的小说家。的确,在他的作品中,我们从未见到过作者出面说一句话,所有的人物的心理活动都得靠读者自己去品味。在这个意义上,古人其实占了古文的模糊性质的便宜。许多古诗词之隽永耐读,除了音调美、色彩美(倒不一定是诗文的意境中的色彩,表意文字本身就有色彩,此所以吴耐发明的文字绝无可能取代中文)之外,最大的一个优点就是它的暧昧不明。

明白了这些简单文学常识后,余杰那小白闹的文盲笑话就显得特别可乐:我早在谈论中文的一系列文字中说过了,作为学术语言,中文模糊松散,缺乏内在逻辑联系,极不严谨,因此很不称职,但恰是这些特点使得它成了一种非常成功的艺术语言。同样一首古诗,因为涵义多岐,不同阅历的读者在不同的年龄段都能读出各自的意味。如果它有着世界语的明确与严谨,则前人恐怕也就不会为我们留下丰厚的文学遗产了。

行了,再不论道于盲了。在这种“不穷很白”的文化第三世界国家中,连伟大的文学批评家余杰都根本不懂文学艺术为何物,我老人家难道还能指望一群数理干面包学会文学常识?我还是去埋头看史料才是正经。

作者:芦笛 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org |

|

|

| 返回顶端 |

|

|

| |

|

|

您不能在本论坛发表新主题

您不能在本论坛回复主题

您不能在本论坛编辑自己的文章

您不能在本论坛删除自己的文章

您不能在本论坛发表投票

您不能在这个论坛添加附件

您可以在这个论坛下载文件

|

based on phpbb, All rights reserved.

|